自由に使えるようになるよい方法ってある?

うさぼんぬ

うさぼんぬ

こんにちは。キーボーディストのよしまる(@440keyboard)です。

今回はこの疑問について説明していきます。

この記事ではこんなことがわかります。

- コード丸暗記から抜け出す方法がわかる

- コードを見ただけで伴奏できるようになる

- どんな曲でも気軽に弾き語れる

まえばよしあき

まえばよしあき

コードを使えるようにする5ステップ

よくあるのが「コードを逆引きして、ひとつひとつの押さえ方を覚えていく」というやり方。

間違いではないですが、この方法だとコードの習得にはちょっと時間がかかってしまいます。

では、どうするか?5つのステップで練習することをオススメします。

- 好きな曲を楽譜をそのままコピーする

- その曲のコードだけの抜き出してみる

- コードだけで曲を弾いてみる

- コード進行をディグリーネームで見てみる

- ダイアトニックコードとそれ以外を分ける

うさぼんぬ

うさぼんぬ

ひとつずつ詳しく見ていきましょう!

1、好きな曲を楽譜をそのままコピーする

コード初心者は、とにかく最初に音を出すところからはじめましょう。

まず、弾きたい曲の楽譜を買ってきて、その通りに弾けるよう練習すること。

最初は楽しみながら、とにかく曲を弾く!それだけに集中しましょう。

2、その曲のコードだけの抜き出してみる

次に、楽譜に書かれているコードだけを抜き出した楽譜をつくってみましょう。

アルファベットの羅列にしか見えないかもしれませんが、最初はそれで大丈夫。

小節単位でどのようにコードが進行しているかを気にしながら抜き出してみてください。

まえばよしあき

まえばよしあき

【3分でわかる】マスターリズム譜の作り方

【3分でわかる】マスターリズム譜の作り方

3、コードだけで曲を弾いてみる

次に抜き出したコードだけで、音を鳴らしてみましょう。

最初は基本形だけでもOK、進行がわかってきたら転回形を使いながら押さえ方を決めていきます。

4、コード進行をディグリーネームで見てみる

ここが今回の一番大切なお話しです。

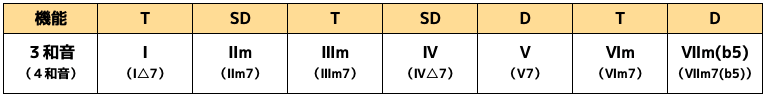

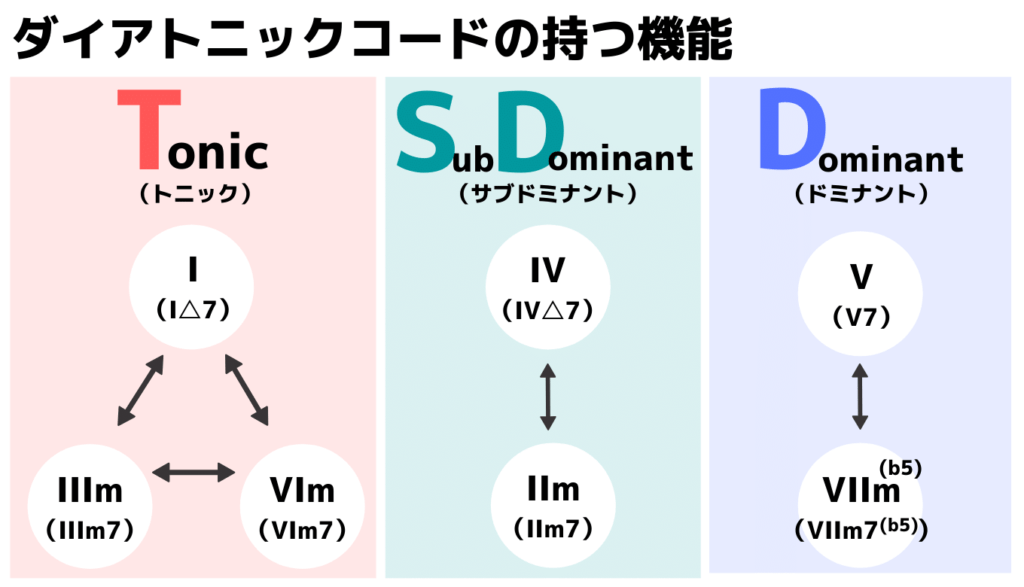

ダイアトニックコードは、メジャースケールで構成された7つのコードでしたね。

【ピアノ弾き語り】まずここから!コードが難しくない理由

【ピアノ弾き語り】まずここから!コードが難しくない理由

この7つのコードに、スケールに沿って番号を振って表したもの(英数字で表記)を「ディグリーネーム」と呼びます。

まえばよしあき

まえばよしあき

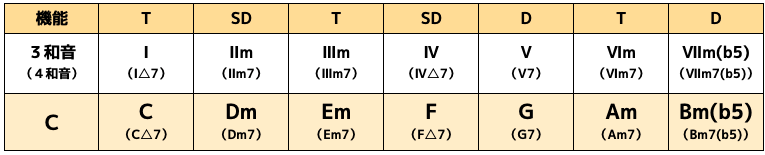

このディグリーネームに、Key=Cのダイアトニックコードを当てはめてみましょう。

それぞれのコードが、スケールに沿って何番目のコードかがわかりますね。

こんな風にコードには1〜7の英数字を用いてナンバリングされているということを覚えておきましょう。

1〜7それぞれのディグリーネームは「●度」という単位で呼びます。

- 1度メジャー(メジャーセブンス)

- 2度マイナー(マイナーセブンス)

- 3度マイナー(マイナーセブンス)

- 4度メジャー(メジャーセブンス)

- 5度(セブンス)

- 6度マイナー(マイナーセブンス)

- 7度マイナー・フラットフィフス(マイナーセブンス・フラットフィフス)

5、ダイアトニックコードとそれ以外を分ける

「ディグリーネーム」の話が理解できたら、曲の中で使われているコードを「ダイアトニックコード」と「それ以外」に分けてみましょう。

その曲の中で、ダイアトニックコードの使用頻度が多いかが目に見えてわかるようになります。

まえばよしあき

まえばよしあき

たった!曲のコピーでも、ものすごくたくさんの情報を得られるようになりますよ!

以上を踏まえて、①に戻ってみてください。

「楽譜の音」と「コードの音」を比べながら弾いていくと、曲の見え方が少し変わって見えるはずです。

コードアレンジとは「コードを置き換える」こと

ディグリーネームについての理解が深まったところで、楽曲を一歩踏み込んで見る方法を解説します。

コードアレンジとは、一言でいうと「コードを置き換える」ということ。

「置き換えるコードがわかれば、自在にコードアレンジができるようになる」ということですね。

コードの置き換えには、いろんな手法がありますが、今回は2つの方法を解説します。

1、同じ機能を持つコードに置き換える(代理コード)

こちらをご覧ください。

各コードの機能(役割)については下記の記事で詳しく解説しています。

【ピアノ・キーボード】主要三和音と代理和音

【ピアノ・キーボード】主要三和音と代理和音

カンタンにいうと、同じ機能を持つコードは置き換えることができるということです。

その特徴から考えると、このように考えることができます。

- FはDmに置き換えることができる

- CはAmやEmに置き換えることができる

- GはBm(b5)に置き換えることができる

実際のコード進行であれば、こんな風にアレンジすることができるというわけです。

まえばよしあき

まえばよしあき

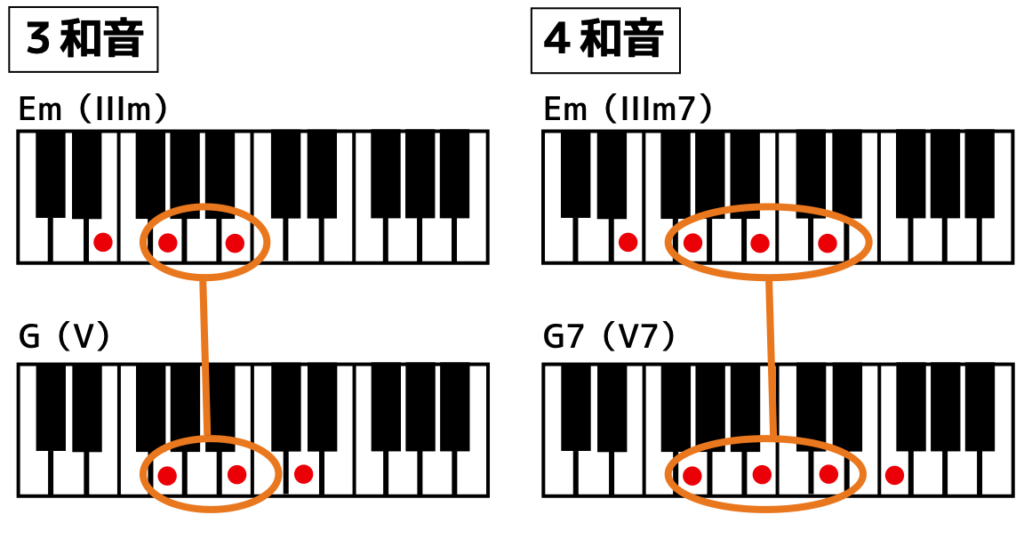

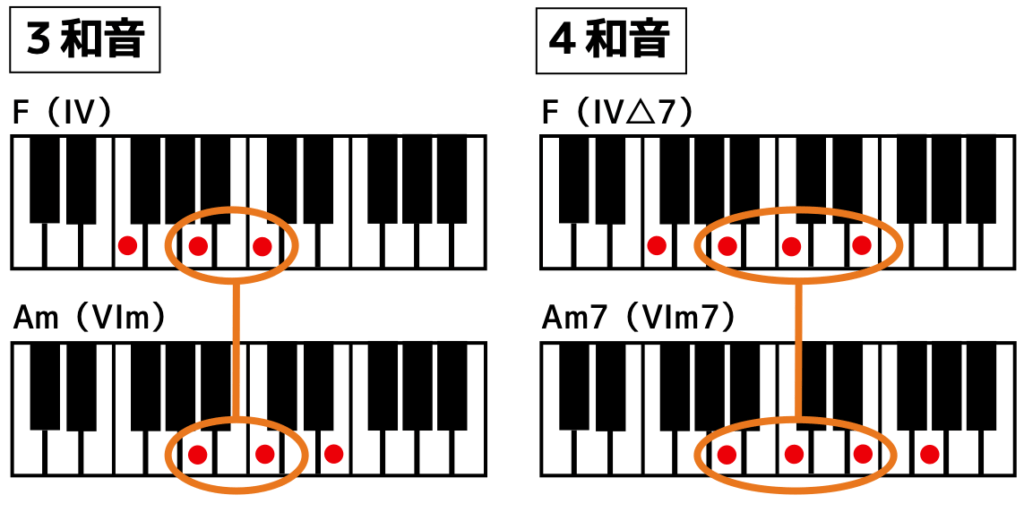

2、複数の共通音を含むコードに置き換える

異なる機能があったとしても、共通の音を複数含むコードだった場合、置き換えて使うことができます。

IIImとVの場合

IVとVImの場合

これらは機能としては別のものですが、コード進行の中で頻繁に置き換えられる場合があります。

ただし、もともと持っている和音としての機能が異なるので、置き換えると雰囲気がガラッと変わってしまいます。

コードの置き換えは、基本的に曲の前後の流れに注意して使いましょう!

名曲でわかる!コード進行の共通点

コードについて少し理解が深まったところで、実際の世の中の名曲をみていきましょう。

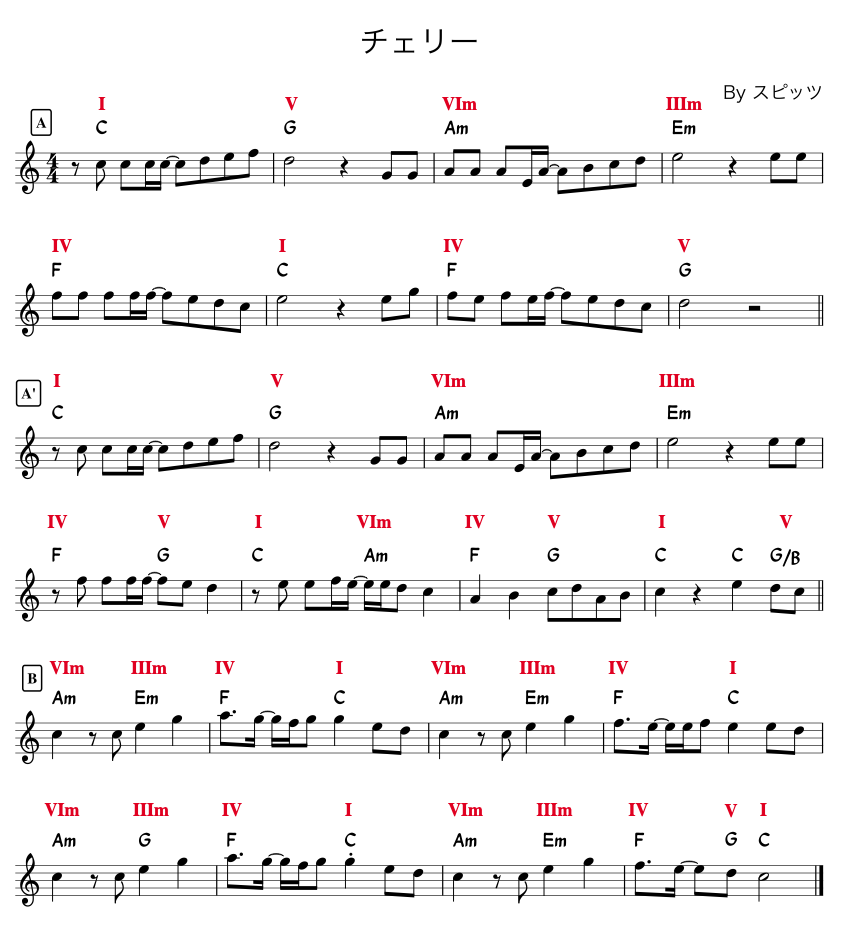

スピッツの「チェリー」を題材にしてみました。

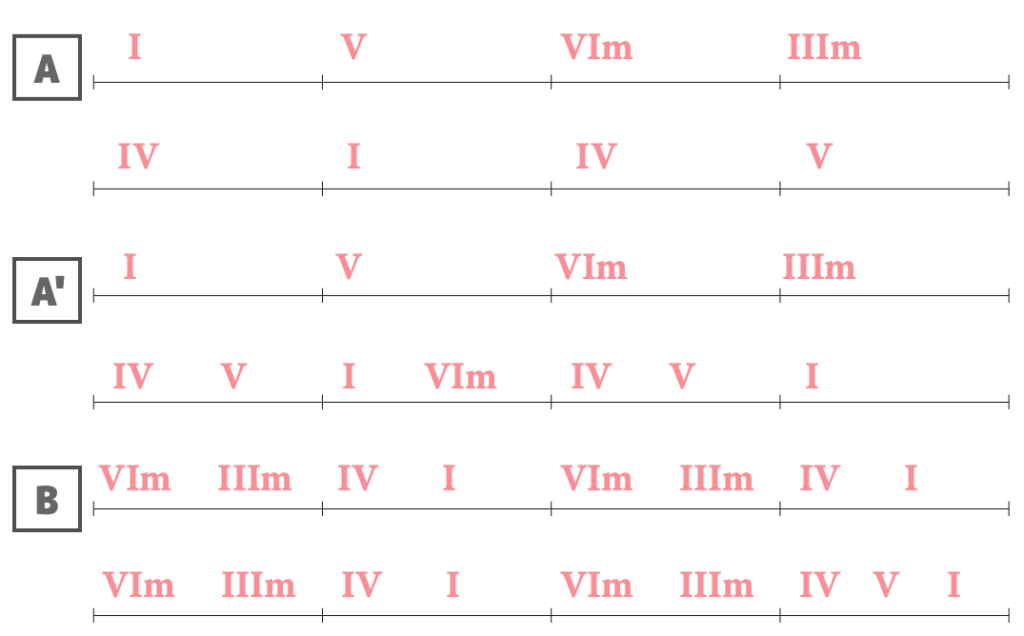

ここからディグリーネームを抜き出したものがこちら。

あらゆる楽曲はこんな風にディグリーネームで見ることができます。

スピッツ「チェリー」⇄パッヘルベル「カノン」

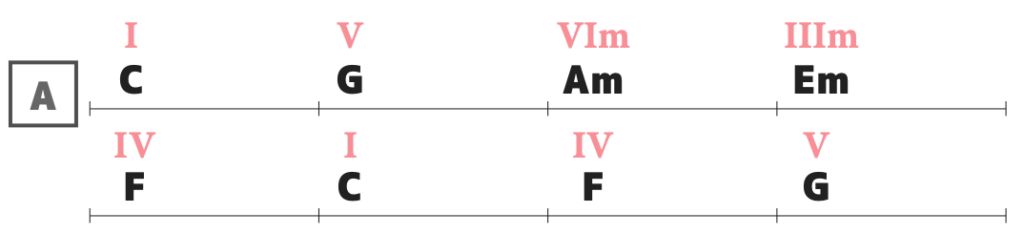

チェリーから「Aメロ」だけを抜き出してみます。

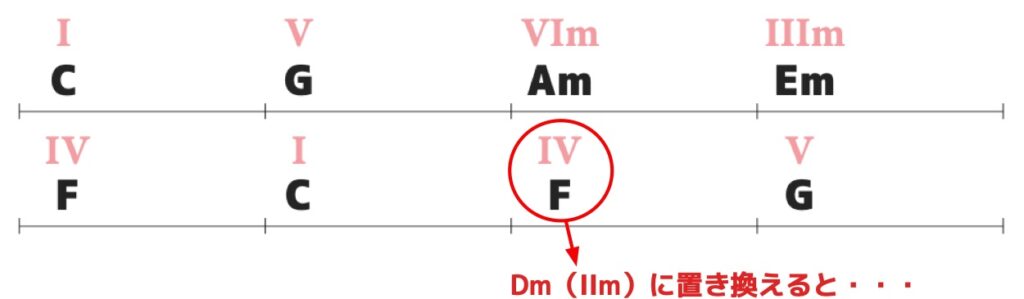

7小節目を「IV(SD)からIIm(SD)」に入れ替えてみましょう。

この進行、実はパッヘルベルのカノンと同じコードの流れなのです。

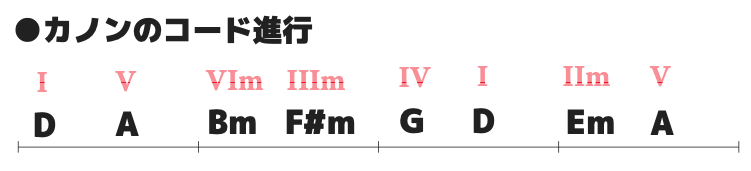

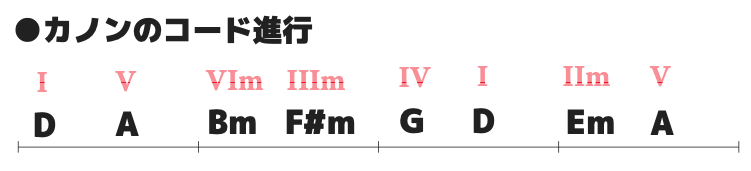

キーとコード進行の拍はことなりますが、流れは同じですよね。

音楽の世界では「カノン進行」とよばれ、王道のコード進行して親しまれています。

まえばよしあき

まえばよしあき

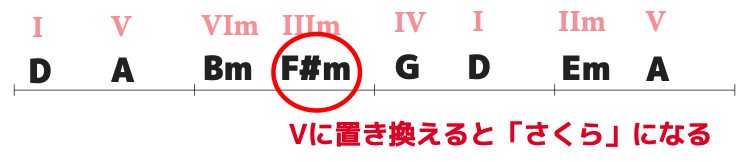

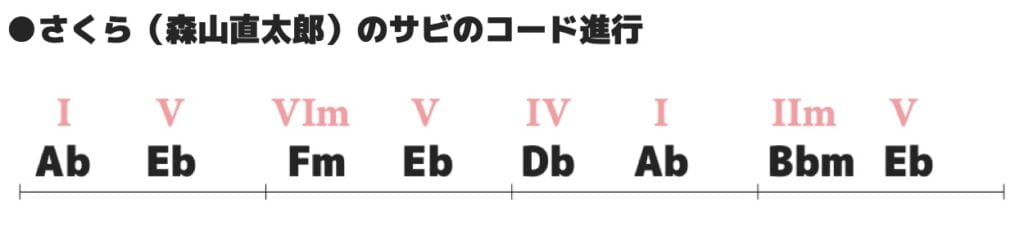

パッヘルベル「カノン」⇄森山直太朗「さくら」

続いて、カノンのコード進行を見ていきましょう。

4小節目のコードを置き換えてみます。

こちらの曲と同じコードの流れになります。

このように「ディグリーネーム」と「機能」について知っていると、いろんな曲のコード進行との共通点に気づくことができます。

共通点がわかることで、コードの置き換え=コードアレンジをする力が磨かれていく!というわけですね。

この記事のまとめ

それでは、この記事のまとめです。

- コードを使うには「楽譜どおりに練習する」と「コードだけ弾く」の両方が大事。

- コードの中からダイアトニックコードだけ抜き出せるようにしていこう。

- コードアレンジとは「コードを置き換える」こと。

- コードを置き換える方法はたくさんあるが、まず「代理コード」と「共通音を含むコード」に着目してみよう。

- 曲の中からダイアトニックコードだけ抜き出して、コードを置き換えて遊んでみよう。

耳馴染みのない言葉で難しかったかもしれないですが、

ここまでのことが理解できているとコードアレンジもできるようになっていきます。

楽しみながら挑戦してみてください!

まえばよしあき

まえばよしあき

【ピアノ弾き語り】このまま使える!コード進行パターン15選

【ピアノ弾き語り】このまま使える!コード進行パターン15選

【ベストセラー】初の電子書籍出版!

超初心者が初心者になるための「ピアノ伴奏」決定版!楽譜・図解・動画付きで楽譜が読めない人でも安心♪

【読者限定特典】コード伴奏をマスターするエクササイズ付き!

超実践的なメソッド配信!

登録者限定ピアノレッスン、セミナー資料プレゼント、キャンペーン情報など。ブログには書かないおトクな方法をお届け。

バンド・セッション・弾き語り・ソロピアノまで、幅広く使える「オシャレ」で「超実践的」な独自メソッドを知るチャンス!