「コード理論」初心者入門コーナー

ポップスで使える初心者向けのコード理論を解説していくシリーズです。

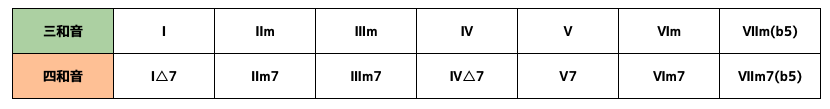

さて、前回までのお話を踏まえて、改めてダイアトニックコードをみてみましょう。

ディグリーネームで表にまとめるとこうなります。

今回はダイアトニックコードひとつひとつが持っている「役割」について解説していきます。

コードの役割といわれてもピンとこないかもしれませんが、和音が持つ響きは他の響きと関係しあっているんです。

実際に音を聴きながらみていきましょう!

うさぼんぬ

うさぼんぬ

主要三和音とは?

ダイアトニックコードにおいて主要とされる3つの和音があります。

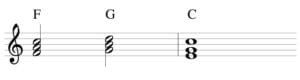

それがこちら。

それぞれのコードには和音としての役割があります。

トニック(T)

トニック(Tonic)はキーの中心となるコードです。

キーの中で最も安定・安心感があり、落ち着いた響きを持っています。

あらゆる楽曲がトニックコードで終わるのは、落ち着いた響きゆえに終わった感が得られるからです。

最近は、終わった感じがしないトニック以外のコードで終わる曲も増えています。

ドミナント(D)

ドミナント(Dominant)は、ダイアトニックの中で最も不安定な響きを持ちます。

不安定なので落ち着きたい。すなわち、トニックに進行したいという特性を持っています。

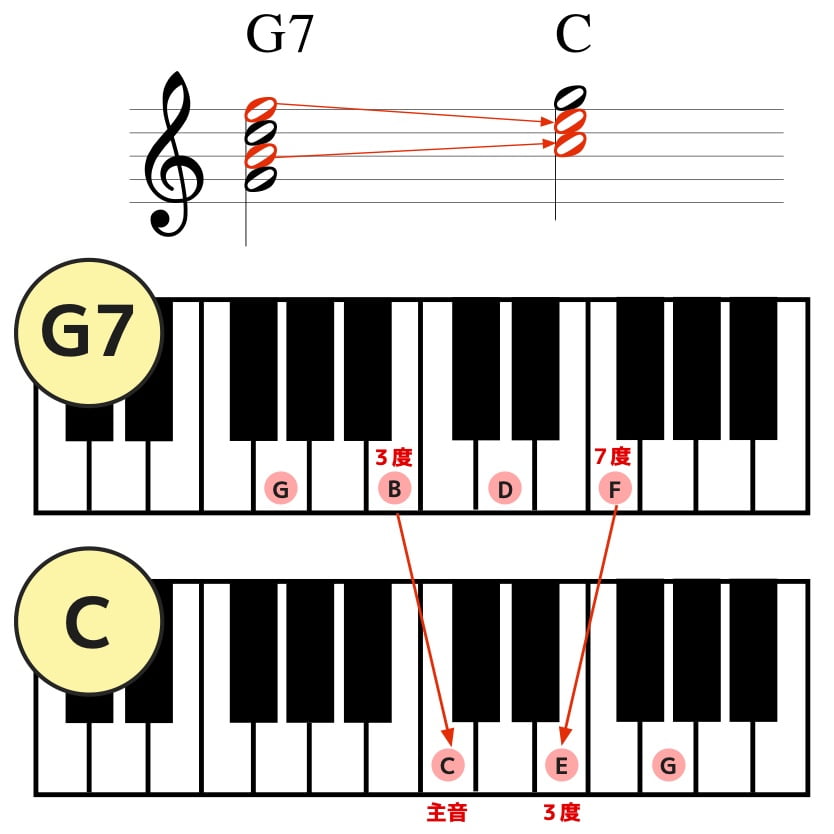

ドミナントからトニックへの進行のことを「ドミナントモーション(別名:強進行)」と呼ばれます。

サブドミナント(SD)

サブドミナント(Sub Dominant)は、汎用性が高いコードでいろんなコードに進行しやすい特性があります。

コード進行のバリエーションをつくるときに活躍してくれるコードです。

うさぼんぬ

うさぼんぬ

まえばよしあき

まえばよしあき

代理和音

ダイアトニックの主要三和音がわかったところで、他のコードはどうなのかを見てみましょう。

実は他のコードも、トニック・ドミナント・サブドミナントのいずれかの役割があります。

代理の和音=代わりに使うことができる、ということですね!

コードを入れ替えてみると、同じメロディーでも違った雰囲気を得ることができます。

代理和音は、コード進行のバリエーションを増やすためのとても大切な考え方です。

トニックの代理和音

代理和音の考え方として、共通音を持っていることがあります。

トニックの代理和音はこのふたつ。

- Ⅲm(Ⅲm7)

- Ⅵm(Ⅵm7)

共通の音がそれぞれ2つ以上入っています。

まえば

まえば

さきほどのドミナントモーションを置き換えてみるとこんな響きになります。

うさぼんぬ

うさぼんぬ

まえば

まえば

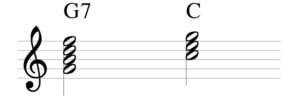

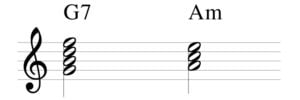

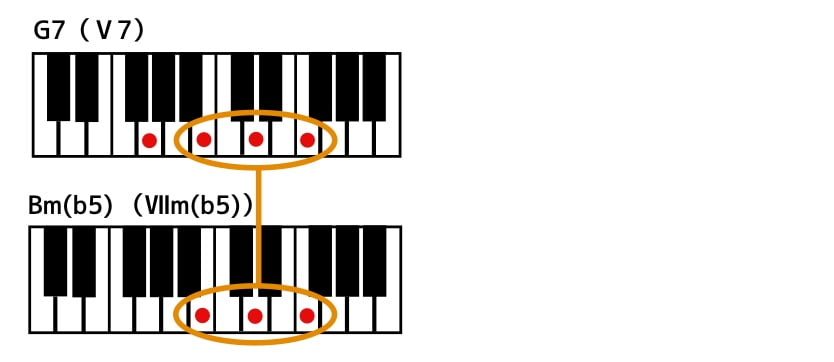

ドミナントの代理和音

ドミナントの代理和音はひとつだけ。

- VIIm(b5)(VIIm7(b5))

これも構成音を見てみるとわかりますが「トライトーン」が含まれてます。

こちらもトニックへ進行するコードとしてよく使われています。

うさぼんぬ

うさぼんぬ

まえばよしあき

まえばよしあき

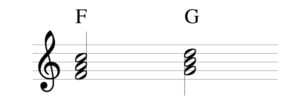

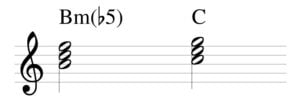

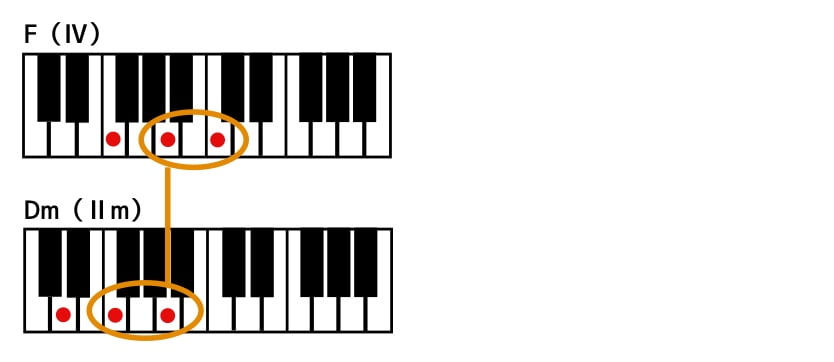

サブドミナントの代理和音

こちらもサブドミナントの特性を強くもつ音を2つ以上含むコードになります。

- IIm(IIm7)

サブドミナントを決定づけるのは4番目の音。(この場合ファ)

この音を含むコードなので、響きが似ていますね。

実際に置き換えた響きを聞いてみましょう。

この記事のまとめ

いかがでしたか?

ダイアトニックコード7つが持つ役割について解説してきました。

各コードの役割が、「コードの流れすなわちコード進行」をつくりだしあらゆる楽曲に使われているというわけです。

次回は実際にスピッツのチェリーを題材にして、曲を見ていきたいと思います。

うさぼんぬ

うさぼんぬ

- ダイアトニックコードひとつひとつには役割がある。

- ダイアトニックの、主要三和音の役割は「トニック(T)・ドミナント(D)・サブドミナント(SD)」の3つに分類できる。

- トニック:曲の中心になるコードで最も安心感がある。

- ドミナント:最も不安定な響きでトニックに行きたくなる。その理由はトライトーンという音程にある。

- サブドミナント:汎用性が高く、コードのバリエーションを作るときに活躍。

- T・D・SDの役割は他のダイアトニックコードにも割り当てることができる。

- これらの組み合わせで楽曲のコード進行は作られている!

【ベストセラー】初の電子書籍出版!

超初心者が初心者になるための「ピアノ伴奏」決定版!楽譜・図解・動画付きで楽譜が読めない人でも安心♪

【読者限定特典】コード伴奏をマスターするエクササイズ付き!

超実践的なメソッド配信!

登録者限定ピアノレッスン、セミナー資料プレゼント、キャンペーン情報など。ブログには書かないおトクな方法をお届け。

バンド・セッション・弾き語り・ソロピアノまで、幅広く使える「オシャレ」で「超実践的」な独自メソッドを知るチャンス!