「コード理論」初心者入門コーナー

ポップスで使える初心者向けのコード理論を解説していくシリーズです。

前回はコードの転回形についてお話をしてきました。

【ピアノ・キーボード】コードの転回形をマスターしよう!(基本編)

【ピアノ・キーボード】コードの転回形をマスターしよう!(基本編)

今回は実際にどういう考え方で使っていくのかを解説していきます。

うさぼんぬ

うさぼんぬ

転回形を使ってコードを滑らかにつなげる方法

コードの転回形のメリットは「コードとコードを滑らかにつなぐこと」とお話してきました。

コツは色々あるのですが、特に押さえておきたい3つのポイントを解説します。

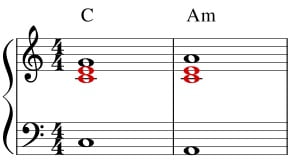

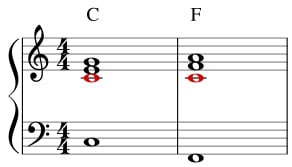

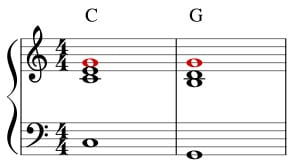

1、共通する音でつなげる

コードとコードには、共通する音を含むことがよくあります。

この時、できるだけ共通音を意識して、指の動きが少ない音選びをすると滑らかな演奏になります。

曲の雰囲気によっては、あえてコードを飛躍させて使う場合もあります。

この辺りは使っていくうちに身についていくもの。

まずは共通音を意識した押さえ方を実践して、滑らかになる感覚をつかみましょう!

2、音域を意識する

例えば、メロディーと同じくらいの音域だと、演奏全体が軽やかになります。

まえばよしあき

まえばよしあき

逆に低い音域だと、雰囲気が少し重く落ち着いた印象になります。

出したい雰囲気で弾く音域を選び、どの転回形を使うかを決めていくとよいでしょう!

音域によって、基本形・第一転回形・第二転回形それぞれで響きの印象も変わります。

Aメロやサビなど、セクションごとに雰囲気を使いわけるのもポイントです。

3、メロディーを気をつけて最高音を選ぶ

積み方が変わることで、メロディーに対するコードの最高音も変わってきます。

最高音はメロディーに対して影響が大きいです。

うまくはまるとキレイなハーモニーになります。

逆に近すぎると、歌いづらくなったりもします。

さじ加減が難しいところですが、常に意識をしておきたいところです。

実例!スピッツのチェリーにコード伴奏をつけてみた。

以前紹介したこちらの記事で、スピッツのコード進行について解説してきました。

このコード進行に対して、転回形を用いてコードアレンジを加えてみましょう。

最初のコードが基本形・第一転回形・第二転回形それぞれではじまるものを用意したので聴き比べてみてください。

基本形からはじめてみたバージョン

うさぼんぬ

うさぼんぬ

第一転回形からはじめてみたバージョン

うさぼんぬ

うさぼんぬ

第二転回形からはじめてみたバージョン

うさぼんぬ

うさぼんぬ

まえばよしあき

まえばよしあき

この記事のまとめ

いかがでしたか?

音の積み方を工夫することこそコードアレンジの醍醐味です。

雰囲気を楽しみながら、自分なりのアレンジを作ってみることでコードの転回形も使えるようになっていきますよ!

うさぼんぬ

うさぼんぬ

- 共通音を意識することで、コードとコードのつながりが滑らかになる。

- 音域によってそれぞれの転回形の雰囲気が変わる。

- メロディーに対するコードの最高音の影響を常に意識する。

- ひとつのコード進行にたいして、転回形は無限大!正解はないのでまずは実践してみよう。

【ベストセラー】初の電子書籍出版!

超初心者が初心者になるための「ピアノ伴奏」決定版!楽譜・図解・動画付きで楽譜が読めない人でも安心♪

【読者限定特典】コード伴奏をマスターするエクササイズ付き!

超実践的なメソッド配信!

登録者限定ピアノレッスン、セミナー資料プレゼント、キャンペーン情報など。ブログには書かないおトクな方法をお届け。

バンド・セッション・弾き語り・ソロピアノまで、幅広く使える「オシャレ」で「超実践的」な独自メソッドを知るチャンス!